Portas arrombadas. Muito ruído. Casa não é íntima – não de toda essa intimidade de que o filme é constituído.

Mulher morta – a bomba, Hitchcock. Flashback. Sabemos que ela vai morrer. Suspense: não sabemos quando, nem como.

A calma burguesa, mas o corpo. A biologia sempre. Corpos cultos e cosmopolitas, mas sempre biologia.

Condição frágil, vulnerabilidade. Não. Somos fortes, emitimos força. Caídos não aceitamos. Indignidade: urinar. A natureza ganha sempre e por muitos.

Não suportar a ausência de autonomia.

Nascemos entre fezes e urina – Santo Agostinho. Regressar ao silêncio e à fisiologia. Que nunca nos deixaram.

“Eu a lavar, tu a sujares.” E desenvolve: “Cresce o pêlo onde não deve como uma vegetação de ruína, cresce tudo o que é estúpido, porque a estupidez tem muita força, segue a direito, não muda de direcção.”

“Ode ao meu corpo”, Vergílio Ferreira.

“Só o cheiro, ah, tu cheiras tão mal. É o teu modo imediato de falar, de te anunciares.” Idem

Cheiro e cinema, arte da visão, muito mais abstrata do que um corpo. É que o cheiro, além de não poder ser visto, dificilmente pode ser imaginado. Pelo menos, a repulsa está ausente de qualquer imaginação.

O cheiro está sempre presente, é a marca do corpo autónomo, do corpo orgânico que faz a sua vida paralela à nossa vida e à nossa vontade: “Para te calares é que eu te lavo” (idem).

Eis, pois, a água como elemento de esquecimento: a água como algo que surgiu para nos esquecermos do corpo, para nos esquecermos do seu cheiro. “O homem tem muitos recursos e inventou outros cheiros para calar o teu”, mas “nesta luta desigual”, escreve Vergílio Ferreira, “és tu sempre o vencedor”.

A velhice: desobediência sem quartel do corpo.

O cheiro do corpo morto, aliás, assim o demonstra. O organismo parece exigir a posse da última palavra; como o herói que sente necessidade de ser ele a terminar; como o protagonista: o corpo, mesmo no fim, não deixa de cheirar. E mais: o cheiro aumenta.

Continuar assim é absurdo. Não quero continuar, diz. Ele: sim, podia ter sido eu. Não quero pôr-me no teu lugar, estou cansada.

O discernimento não é compatível com o cansaço; muito menos com o esgotamento, com a náusea permanente.

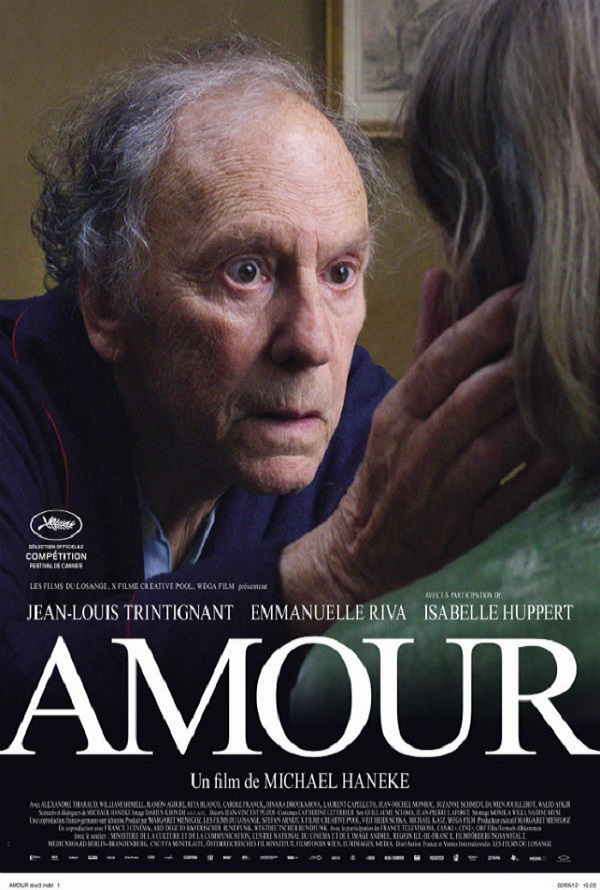

Aqueles momentos tensos de Haneke: visita do pianista.

Filha fala de dinheiro. Senhora com soro. Moribundo quer mais tempo. O resto é irrelevante.

Cuidados de saúde, terceira idade — que dignidade? A importância da diligência técnica. Amor, cuidado, zelo. Sim. Mas com a dignidade que é o corpo ser menos ostensivo nas suas falhas e nos seus cheiros.

Casa: servil aos caprichos e necessidades do corpo. Espaço para dormir, para comer, para fazer necessidades fisiológicas. Espaço culto, espiritual, que transcende o corpo: a sala com livros e piano. Casa anatómica, não espiritual.

“Um quarto de banho é uma homenagem à tua grosseria, um templo em que executamos o ritual da tua miséria” (Vergílio) .

Se olharmos, de facto, atentamente para uma casa, para a sua constituição, poderemos quase ver o corpo para o qual foi construída. Como se em vez de estarmos a olhar para uma casa estivéssemos a olhar para um mapa da anatomia humana. As suas dependências: a cozinha (alimentação), a casa de banho, o quarto com a cama que o sono exige, etc., etc. A casa é o retrato das nossas dependências físicas.

Máquinas são próteses. Substituem membros, órgãos, funções do corpo.

Porém, o corpo também já não é assim tão-só corpo, pois “tapou-se com o progresso da cultura”, diz Vergílio Ferreira. Tapou-se: escondeu-se um pouco, mas protegeu-se também; civilizou-se.

O nosso próprio corpo (e não apenas por causa da cultura) é para nós obscuro: que voz é esta, a minha? Que mãos são estas, são as minhas? Que gesto é este?

E não só o nosso, também o corpo dos que nos são próximos é algo a que não damos a suficiente atenção, algo que não chegamos a conhecer: “Não conhecemos normalmente a cor dos olhos dos amigos, porque lhe conhecemos quase só o olhar”, refere Vergílio Ferreira, lembrando Sartre.

Que imagem tenho eu, já agora? – pergunta ele. És um monstro, mas também és bom – respondeu ela.

“Um homem gosta de beijar a boca de uma mulher, mas não de se servir da sua escova de dentes. Porque o beijo na boca fala de amor, e a escova de dentes do pobre lixo dessa boca” (Vergílio).

Não há belo e feio, há belo no feio e feio no belo. Como se o corpo, a matéria, certas vezes ganhasse características inefáveis e o Espírito, por vezes, pudesse cheirar mal.

Quando nada na existência pode depender já de mim. Nem uma dimensão material, nem espiritual. É esse o prelúdio da morte em que somos espaço e peso puramente. Só as circunstâncias falam, nós calamos e assistimos.

Podes ir. Não vou desmoronar, disse ela, no início da nova fase da vida. Fé louca na vida; corpo, derrotado, não o percebe ainda, nem aceita.

Canetti: “Nenhum massacre nos protege do próximo” — corpo prossegue os seus trâmites de declínio.

“Uma dor tão grande que já não nos relacionamos com nós próprios” — outro apontamento de Canetti. Nós, uma memória de nós próprios que já esquecemos. O corpo apenas externo, ele próprio.

Arrogância dos imortais-tontos que se movimentam ao som das moedas. Aproximar-se para ouvir vantagem possível, não para dar calor (diálogos com filha). Claro que a filha, além do que é, é memória do que terão sido os seus pais.

Música, um outro silêncio. O que buscamos, desejamos: silêncio primordial. O espírito faz-se ouvir pelo corpo. O corpo esquecido; o corpo ostensivamente presente antes da morte.

Corpo a necessitar de limpeza rápida e de assistência para o mínimo gesto. Corpo que, no limite, nem consegue lutar com formigas, afastá-las. Arte ainda é feita pelo estrume: estrume que faz, o corpo. Nunca deixamos de ser biologia.

Já com bem menos autonomia, o contacto com a água. O exterior existe e dói, mesmo doce e quente, água domesticada e morna. “A água quente lembra-me todas as manhãs / que não tenho mais nada vivo ao pé de mim”. Yorgos Seferis.

O mundo mais doce: não como toque possível, bom toque, nos solitários. Mas toque violento. Dor é tudo o que venha do mundo, e ainda do corpo que ainda somos.

Sempre dizem algo – diz cuidadora. Mamã, mamã, mamã. O sem sentido dadá. Avança a enfermeira. Já não somos um, mas espécie. A espécie fala pela dor. A sua esposa já não é uma; já o mundo pôs as suas mãos em cima.

Na ponte de Avignon, dança-se, dança-se. Olhos esforçadamente abertos, rosto que se contorce para levantar as sobrancelhas bem alto, como um céu mais humano que a cabeça. Esforço épico para a alegria. Dança das sobrancelhas, rosto que se levanta.

Confronto muito duro e impassível com a nossa condição, o de Haneke. É difícil ver a agonia e o esforço que chega ao lugar da alegria. Nenhum outro fim.

Estalo à esposa, Anne, que não queria beber água. Cena que define Haneke. A tensão súbita, o susto, após sequências e comportamentos serenos, repetitivos. Ela bebe após o castigo. Querer estar vivo por coação, à força. A água com o sangue entra, como a letra.

Toque da filha. Humanos, calor, toque.

Filme sobre a bondade, sim. E sobre a maldade: uma vida boa pode ter um mau comportamento.

Pôr fim à vida que resiste, não se deixa ir. Não se deixa ir. A vida é o que não se deixa ir.

Que vida para além da morte da esposa? Matar em nome de outro fim? Que descanso ôntico? Não sabemos. Ou pôr um fim ao sofrimento. A dor do outro existe sem mim. Compaixão enquanto “unidade no sofrimento” não pode existir plenamente. Roubar definitivamente a dor do outro – eis o amor, quem sabe.

“Se a ligação ética começa sempre que olhamos alguém como se fosse um deficiente, e prossegue na medida em que nos descobrirmos a nós mesmos como deficientes, é natural que esse movimento seja também acompanhado por este desejo de desertarmos de nós próprios para existirmos olhando de fora a nossa precariedade” — Luís Mourão, “Entre um e a multidão”.

“O que não deixa de ser curioso, porque visto do ângulo da hipótese do amor (amor humano, amor do mundo), a impossibilidade da autossuficiência é a grande bênção.” Idem

Sem comentários:

Enviar um comentário